世界中で愛され続け、日本の誇る文化のひとつであるアニメーション。

今回日藝図書館では、アニメーション制作業界の最前線で活躍されるアニメーターのひとりであり,数多くの大ヒット作品で作画監督を務められた映画学科准教授の芦谷耕平先生をゲストとしてお招きしました。

進路として、アニメーション制作の道を目指す学生も多い日藝。

そういった学生にとってアニメーション制作の舞台裏を知り、将来の指針となるイベントを目指し、開催されました。

イベントでは2022年に公開され、日本アカデミー賞他、数多くの賞を受賞し、全世界興行収入390億円を突破した大ヒット作品『THE FIRST SLAM DUNK』に作画監督として携わった経験を中心に、一部のシーンを実際に閲覧しながら近年のアニメーション制作の傾向と研究、学生時代に習得しておくとよい技能などをお話いただきました。

以下、芦谷先生のお話の一部を掲載します。

なお、お話の内容の一部に映画『THE FIRST SLAM DUNK』の内容を含みます。

ご了承の上、閲覧してください。

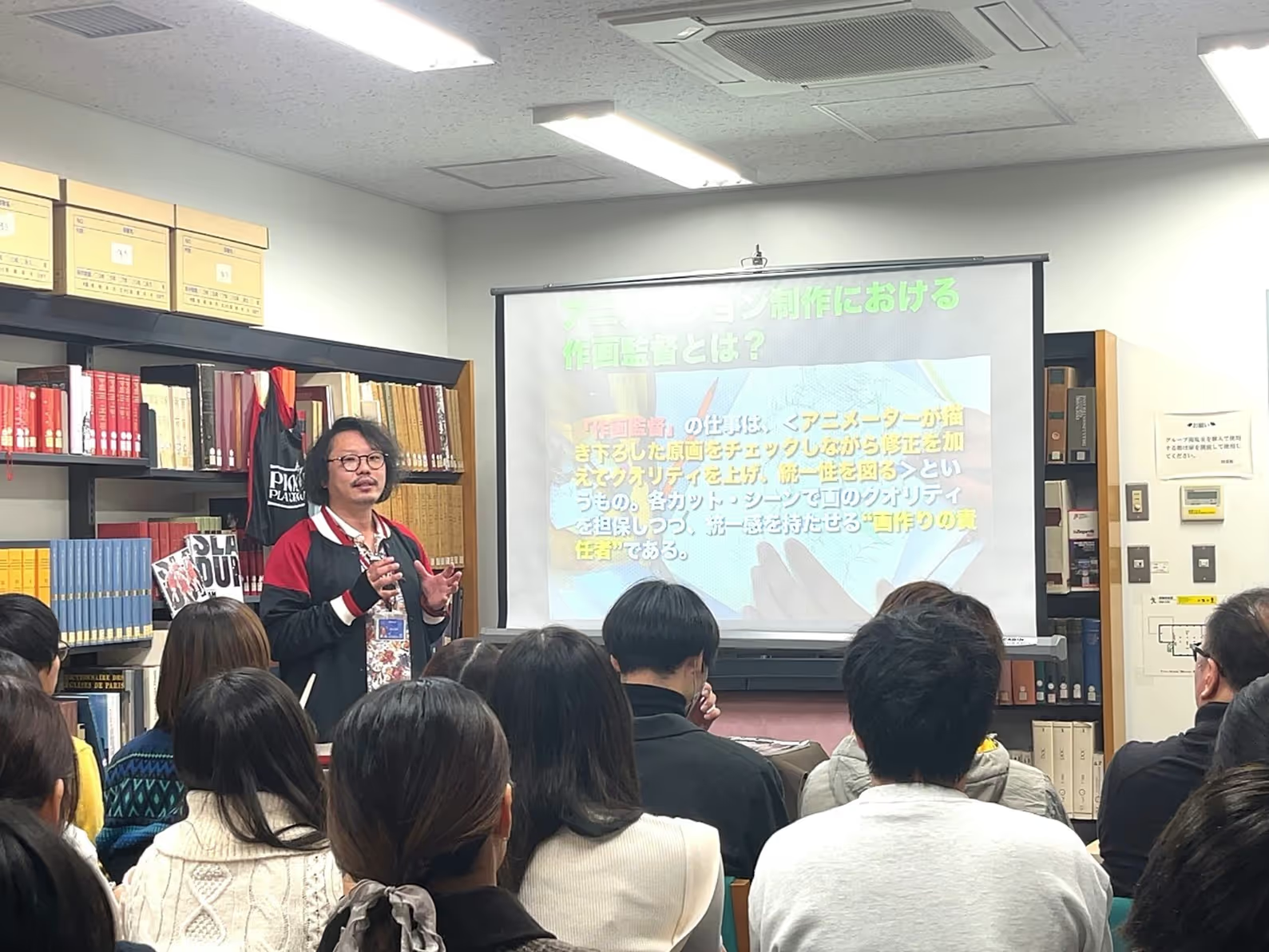

そもそも「作画監督」とは何かということを説明したいと思います。

作画監督の仕事は、色々なアニメーターの方が一つの作品には携わるのですが、そのアニメーターが描いた「原画」というものをチェックし、必要があれば修正を加え、クオリティを上げた上で絵の統一性を図るという仕事です。

昔は、原画担当だけで作画監督がいない作品が多かったのですが、時代の流れに伴い技術が発展し、絵のクオリティも上がってきた上で沢山の人が1つの作品に携わるので、作品内で絵柄を統一する必要があります。

それを管理する仕事が必要となり、段々と作画監督という仕事が増えてきました。

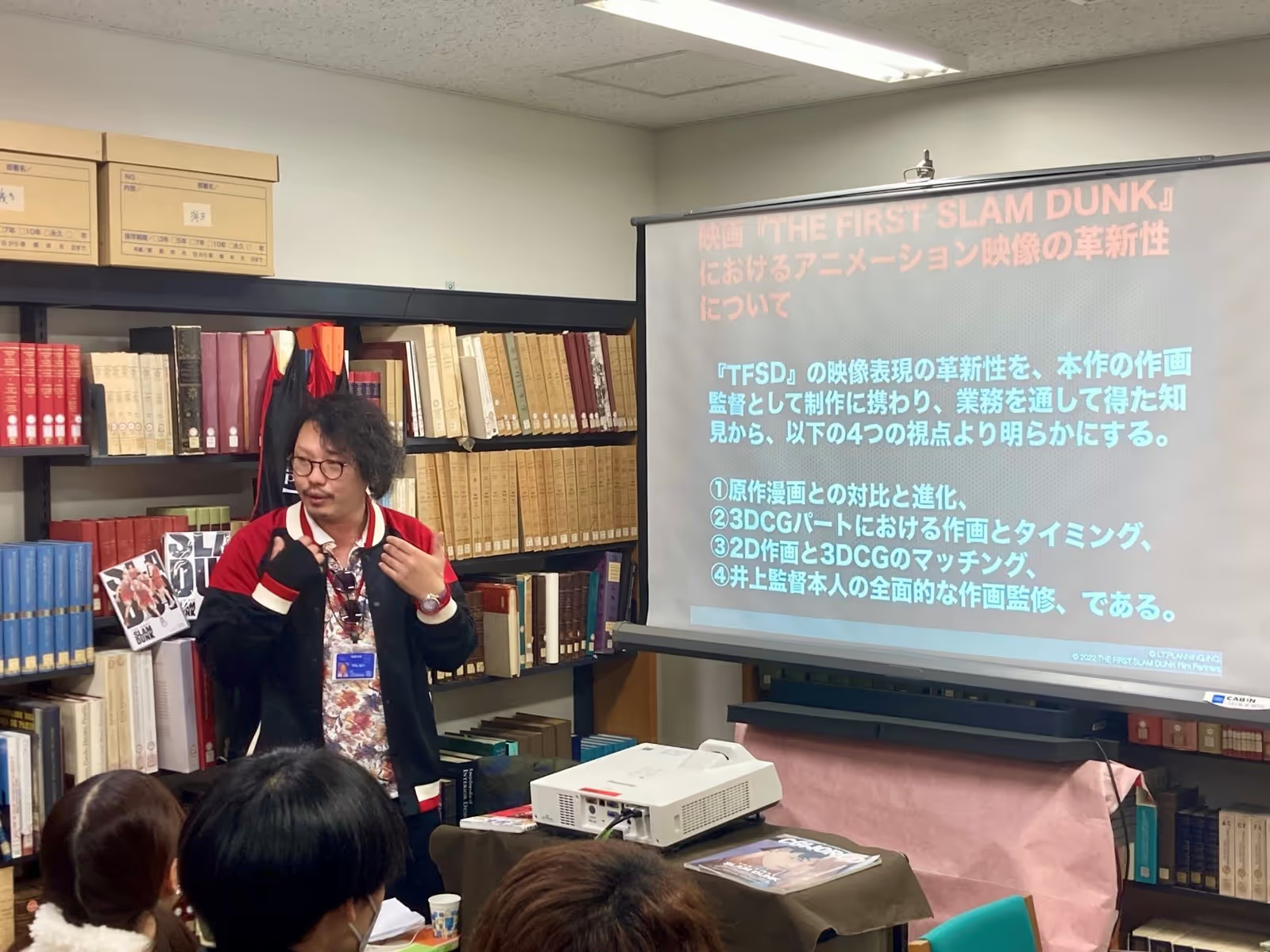

この作品に作画監督として携わった視点から映画『THE FIRST SLAM DUNK』における革新性をお話したいと思います。

本作品における革新性は4つあります。

1つ目が「原作マンガとの対比と進化」

2つ目が「3DCGパートにおける作画とタイミング」

3つ目が「2D作画と3DCGマッチング」

4つ目が「井上監督本人の全面的な作画監修」です。

この4つのポイントが他のアニメーション映画作品には無い革新的な部分です。

まず「原作マンガとの対比と進化」ですが、本作では原作では描かれなかった新規エピソードの部分が多数存在しますが、逆に原作にあった部分はどのように描かれているのかという点に注目してみました。

本作で描かれたのは「全国大会山王工業高校編」という原作215話から276話という単行本7巻分の試合です。

この試合を映画では宮城リョータを主役に据え、新たなドラマを加えて全52シーン、計2時間の尺で描きました。

劇場版には「17年と40分」というキャッチフレーズで、宮城リョータの人生と山王戦が描かれています。

原作では描かれなかった宮城リョータの人生が追加され、原作のクライマックスとなる山王戦が交互に描写されます。

ですが同時に、原作で描かれたエピソードや有名なシーンがカットされた箇所も多くあります。

これは、映画として物語を纏めるために、そして宮城リョータに主人公としての視点を持たせるためカットされたものです。

私も原作ファンとしては「あのシーンも見たかったな」という点も多々あったのですが、結果として映画としての纏まりを考えると、原作と新規エピソードのバランスが非常に良いものとなっています。

次に「3DCGパートにおける作画とタイミング」についてです。

まずは試合シーンの3DCGについて、判断が非常に難しかったのですが、バスケットボールのリアルな5対5、10人全員が常に動き回るという描写は作画では無理だという判断があり、3Dモーションキャプチャーでプレイヤーの動きを取り、そこから絵を付けていくという手法が取られました。

従来のモーションキャプチャーでは、「ぬるぬる動く」という言葉にあるような、動きに違和感が残る奇妙な滑らかさがあったり、どうしても表面がツルツルしたプラスチックの人形のような質感になったり、色も彩度が高く表面がテカっているような感じになったりしてしまいました。

これらが3DCGの特徴でもあり、弱点でもありました。

その後、井上監督からある時ゴーサインが出た際の条件が「汚したい」というものでした。

詳細に説明すると、3DCGの表面などの質感を,ツルツルしていないざらついた手書きの質感を加えたいという要望でした。

井上監督はご自身で絵を描かれるため「マスターショット」と呼ばれる指針となる絵を描いていただき、「こういう感じで出来るならやりましょう」という話になりました。

その要望を実現すべく,この作品では近年の井上雄彦監督の漫画に近い,手描きのざらざらした質感表現の追求のために「アニムストローク」という3Dのモデルの上に直接手書きの絵を描いて修正するという手法が採用されています。

また、動きに違和感のある3Dにならないように、キーフレームのコマ打ち手法を採用しています。

非常に遠い道のりではありましたが、これをやったことで「井上監督の絵がそのまま動いている」という評価をいただくことができました。

3つめの革新的な部分として「2D作画と3DCGのマッチング」についてです。

基本的には試合のシーンはアニムストロークなどの手法を採用した3Dで描き、宮城リョータや他の選手の過去回想といったシーンについては2D、つまり我々作画班が描き動かしているというように大きく2つにわけることができます。

例えば試合シーンで言えば、選手たちやベンチの控えメンバー、観客席のその他大勢の人々は3Dで描かれていますが、観客席がアップになるシーンや、セリフをしゃべるタイミングなどは2Dの手書きで描かれています。でも、その手前に3Dの選手達がいたりします。

1つのシーンの中でも3Dと2Dか混在することになるので、それを上手くマッチングさせる作業が必要になりました。

僕が作画担当をした部分は200カットほどでしたが、「ハイブリットパート」は特に試合シーンが主となり、45~50カットありました。

2Dと3Dのマッチングで行った具体的な作画手順としては、まず観客席のモブについては専用の3Dモデルがあり、遠くの客席とかには簡易的なモデルを置いていき、セリフをしゃべるキャラやメインキャラは手書きで作画をしていきました。

それを繰り返し、何枚か原画を描いて絵を動かす作業を行い、2Dと3Dを組み合わせていきます。

色を付けるのはデジタル部門の人々がやってくれます。

色が入り、撮影手順が進んでいくと2Dと3Dの違和感が少なくなっていきます。

その後も3DのCGはハッキリしないように淡く彩度を落とし、2D作画は汚しや陰影のフェードを足し、できるだけ違和感が残らないように各カットで工夫されています。

この作業は「After Effects」を中心とした撮影技術の進歩によるものですので、是非「After Effects」を学んでおいていただけると、こういう仕事ができます。

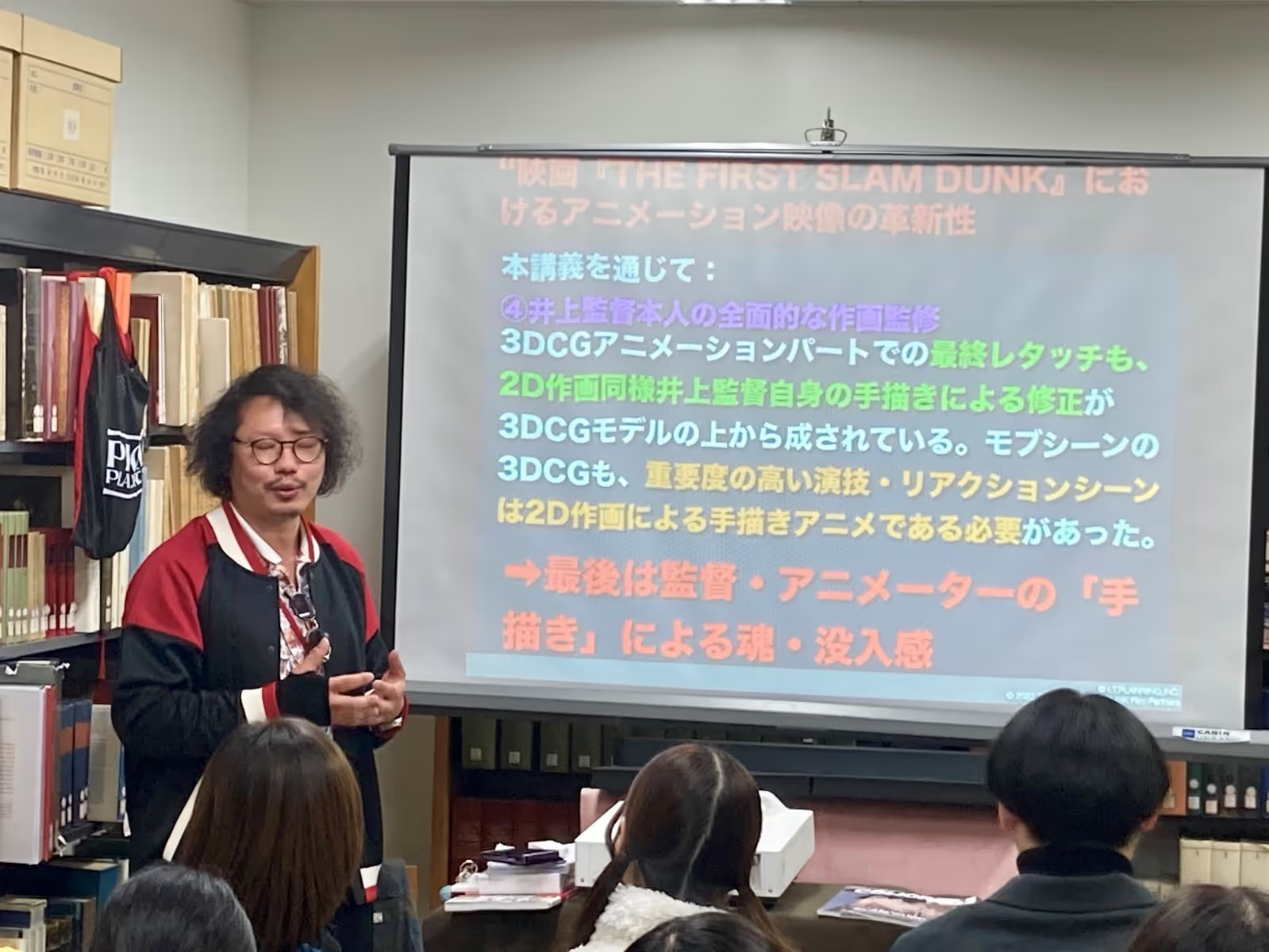

最後の革新的な部分として「井上監督本人の全面的な作画監修」です。

何よりこの映画がすごい部分はここだと思います。

原作者が映像化に関わるということは殆ど無いことです。

原作者がそのまま映画に携わった大きな例としては「AKIRA」の大友克洋監督と「風の谷のナウシカ」の宮崎駿監督ぐらいです。

その3つ目の例となった上、ここまで原作者がアニメ作画に携わった作品は稀だと思います。

そうなった経緯やポイント、そして「最新の井上雄彦の絵を動かす」という命題を達成するまで、どのような役割を果たしたのかということをお話します。

コロナ禍の最中での制作ということもあり、Zoomでの打合せがメインだったのですが,終盤はほぼ毎日会議をするくらい、頻繫に監督と各部門担当者での打合せを行っていました。

その際の雰囲気は非常に良いもので、演出の宮原監督は「井上監督が頂上にいる感じではなく、真ん中に監督がいて皆で1つの作品を作っていく雰囲気だった」と語られています。

総作画監督の江原監督も当時の雰囲気を「井上監督の芸術作品制作のお手伝いをしているような感覚だ」とおっしゃっていました。

実際の制作の際には、僕たち作画班が土台となる原画を描いて、井上監督にチェックしていただき、修正を加えていただいた原画をお手本に他の絵を動かしていくという作業で進行しました。

実際に僕も,原画から担当し、最大限努力した絵を井上監督にお出ししたこともありますが、表情や目つきといった部分を修正していただいたことがあります。

修正していただいた絵を見た時に「ああ…なるほど、確かにこれが正解だな」と感嘆を感じるような、もうこれ以上は無いという答えを出してくださりました。

普通のアニメではこういった手順は無く、作画監督が最終的なフィニッシュを考えていく必要があるのですが、本作ではこれ以上ない原作者の答えを出してくれるという絶対的な信頼感がありました。

普通のアニメーション制作には無いCGシーンを含むほぼ全てのカットを、原作者本人の井上監督が、手描きによる作画監修を行うことで「魂・没入感の注入」に繋がり,この作品の真髄になっているのだと思います。

本作で使用された2Dと3Dのマッチングは非常に重要な手法で,今後どんどん増えていく手法になっていくと思います。既に一部のアニメーション制作の現場で使われるようになっているのですが,今後この手法がどのように変わっていくかは,デジタル技術の進歩と,これからを担っていくデジタルネイティブ世代の皆さんが、よりこの手法を進化させてくれるのだと思っています。

まとめとなりますが、今回皆さんに見ていただいた『THE FIRST SLAM DUNK』は「日本のアニメーションの蓄積と功績」と「最新技術のもたらした新たな映像世界」という「歴史」と「最新技術」が見事に融合したことが成功の秘訣だったのではないかと思います。

イベントの締めくくりとして、学生からの質問にお答えいただきました。

―― 先生は「センス」と「忍耐力」どちらがアニメーション制作により重要だと思いますか?

僕は迷わず忍耐力と答えます。

センスはもちろん必要なのですけれども、ことアニメーション制作の現場では忍耐力の方がずっと上回ると思います。

東映等で活躍されている監督やアニメーターの方は基本的に職務に忠実な方が多いのですが、忍耐を持ち、ずっと続けられた方が今トップに立っているように思います。作画作業でも、同じような絵を何枚も何枚も書き続ける作業もあるのでやはり忍耐力が大事だと思います。

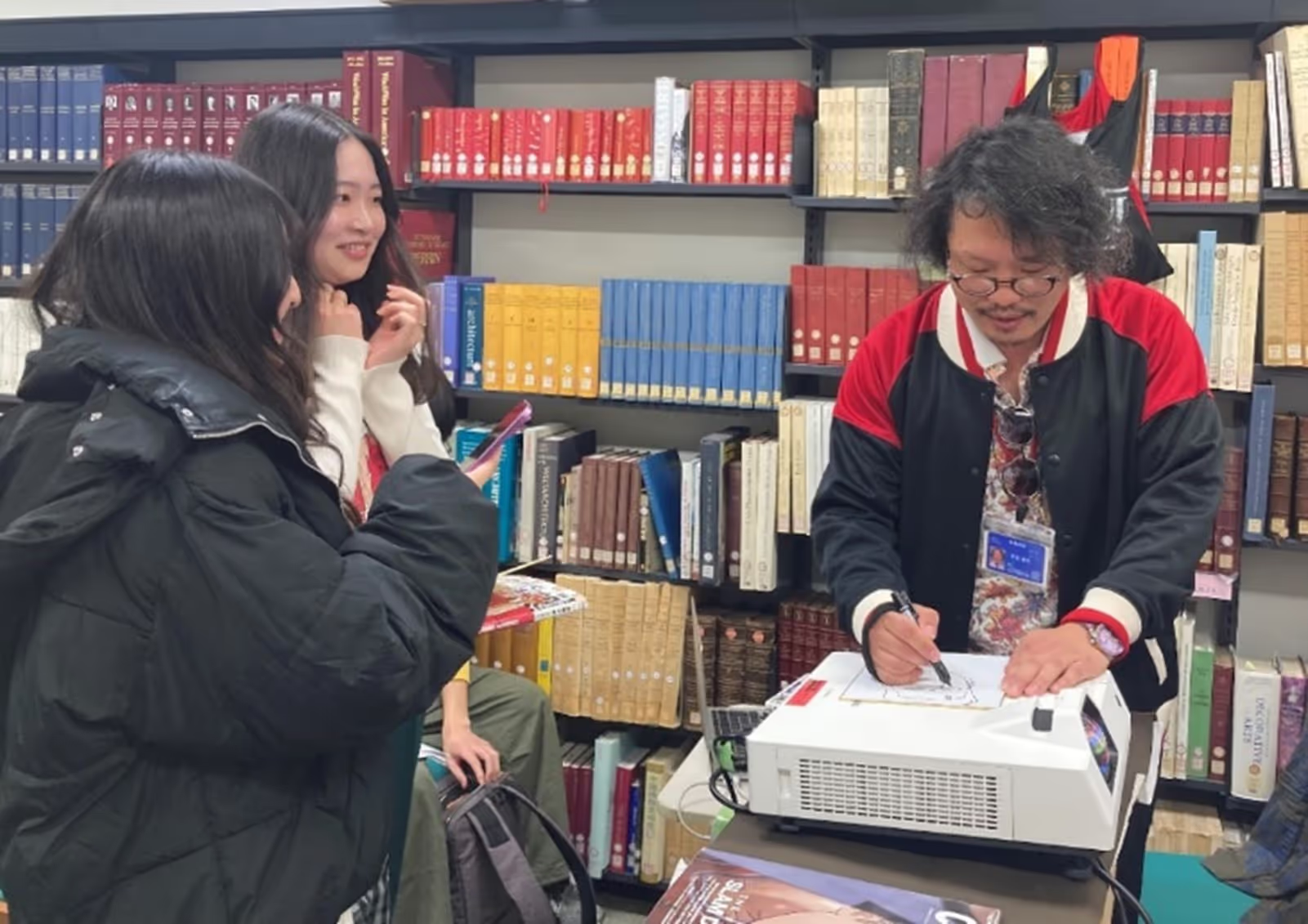

アニメーション制作における舞台裏に加え『THE FIRST SLAM DUNK』における魅力や革新性について語ってくださった芦谷先生のもとにはイベント終了後も参加した学生が集い、アニメーション制作に携わりたい学生が将来を相談したり、サインをお願いしたりする様子が見られました。

日藝図書館では芦谷先生が携わられた作品や、イベント中に紹介された、アニメーション制作に携わりたいなら学んでおくと良いAfter Effectsなどの映像制作ソフトの勉強に役立つ本が所蔵されていますので、ぜひお楽しみください。

記事一覧へ