総合型選抜 で受験

日本大学芸術学部へ入学された動機は?

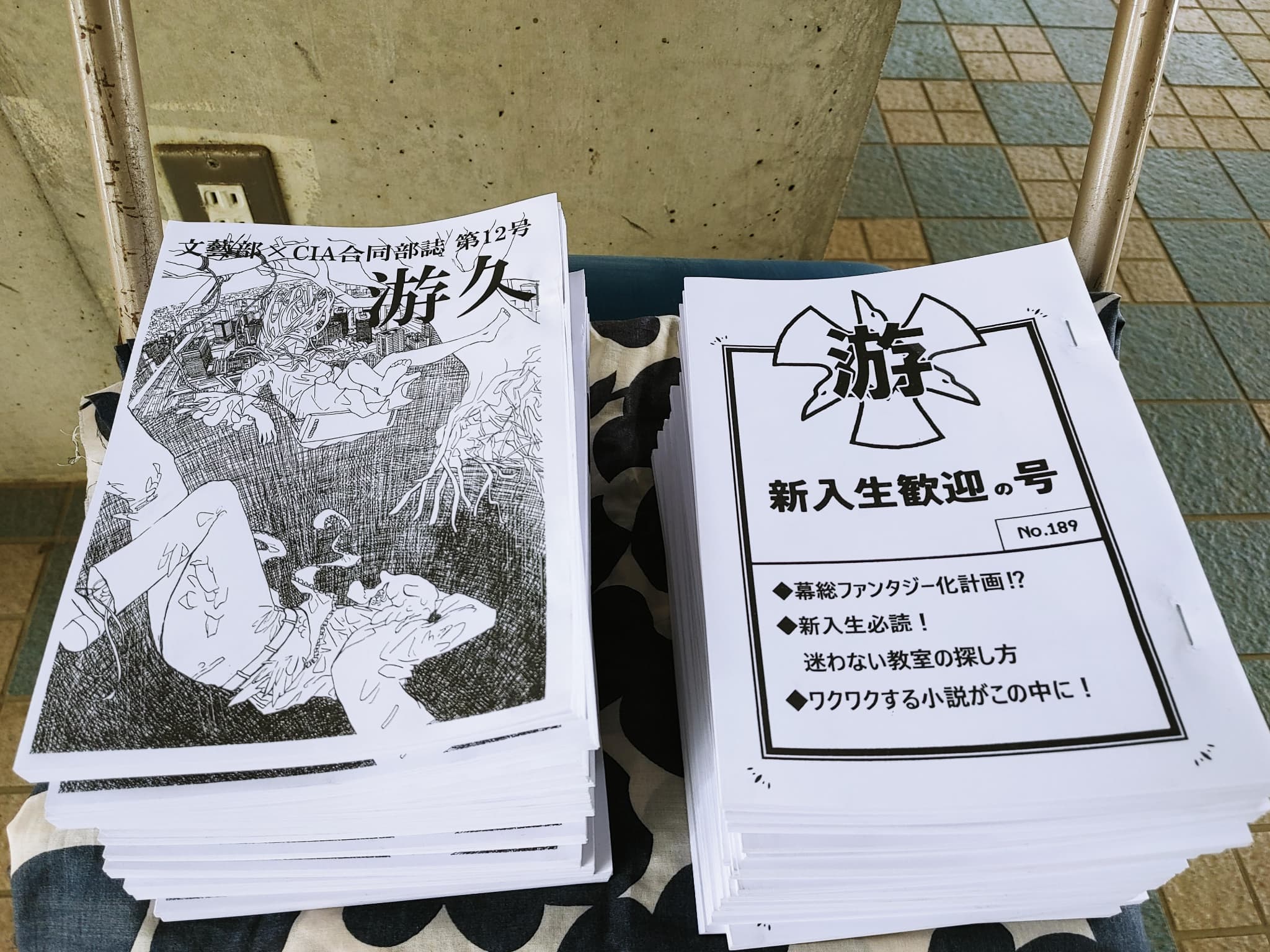

私が日藝を志望したのは、高校時代に文芸部で活動をしている中で、文芸領域としての活動を大学でも続けたいと思ったからです。 文芸部では主に散文(小説など)や韻文(詩、短歌、俳句)、文芸部誌と呼ばれる書籍の制作などに取り組んでいました。

これらの活動を通じて、「今、取り組んでいる『文芸』を学問としてさらに究めたい」と思ったとき、顧問の先生から紹介される形で、文芸学科の存在を知りました。 初めて訪れたオープンキャンパスのことは今でも記憶に残っています。 模擬授業の中で、南アフリカの一本道でタイヤがパンクしたときの経験を語っていた小神野先生。「説明するな、描写しろ」という格言を教えてくれた青木先生。日藝という空間で創作をたくさんできる魅力をたくさん語られていた先輩の皆様。 どれも、今でも強く印象に残っています。

「就職の際に有利になるかもしれない」という理由から経営学や商学の履修も考えていましたが、「一度きりの人生で、自分が学びたいことを学びたい」という結論に至り、日藝を志望することを決意しました。

文芸部の活動で制作した文芸部誌

総合型選抜を選んだ理由は?

最も受験日が早かったからです。もし不合格だった場合は、学校型選抜(公募)にも出願することを考えていました。また、俳句によって関東大会に出場していたり、文芸部誌が全国総合文化祭に出場していたことが、総合型選抜の選考に有利に働くと考えたからです。

また、総合型選抜の合格を経て日藝へ入学しましたが、公募への出願については部活の顧問の先生が進路指導担当だったこともあり、実のところ書類の用意をお願いしていました。

総合型選抜と学校型選抜(公募)は書類の期日の間隔が短いため、書類の用意は難しいかもしれません。ですが、進路指導の先生などに直接交渉や依頼をすることは大切と感じました。

エントリーシートを記入するにあたって注意した点は?

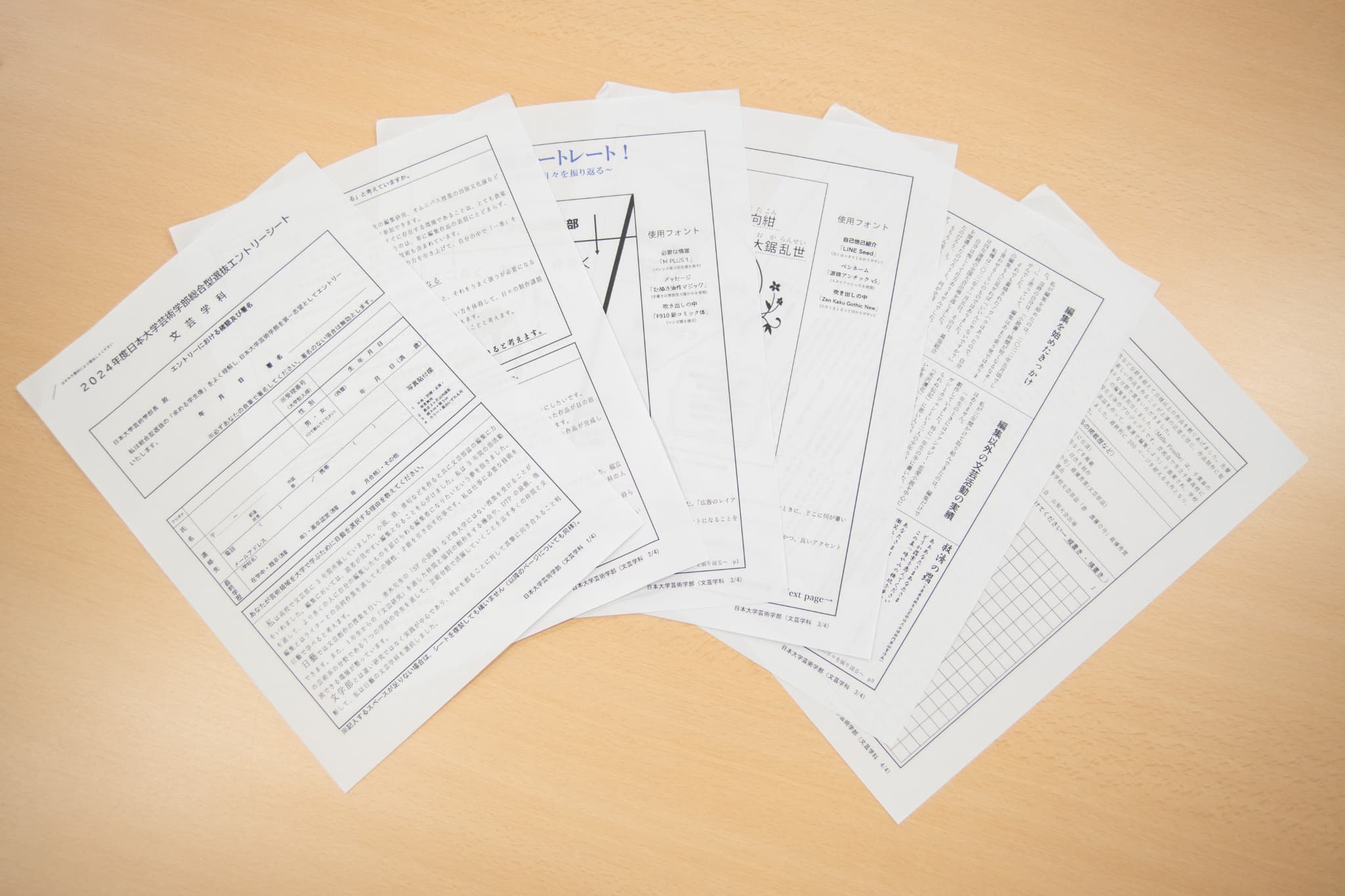

「自分の長所が最大限伝わるようにエントリーシートを作る」ということです。私の場合、文芸学科を志望する人の中には文章がうまい人がたくさんいると思ったので、他の受験生と差別化するために、高校時代に身に着けた書籍編集のスキルをアピールすることに決めました。

当時は「Microsoft word」というソフトを用いた書籍編集に携わっていたので、それをアピールするために、パソコンを用いてエントリーシートを作りました。自由記述欄では雑誌のレイアウトを意識したうえで、高校の時に制作した文芸部誌の目次を掲載したり、自分が過去に入賞した作品を掲載しました。

内容に関しては、学校の先生、塾の先生、友人、家族など、たくさんの方に見ていただきました。少しでも人に伝わるように、違和感がないように、様々な観点を持つことを大切にしました。

総合型受験時のエントリーシート

専門試験の内容は?また困難な点は?

専門試験は2つありました。作文と面接です。 作文は、180分で3200字の文章を書きます。内容としては、「○○(何らかの指定された条件)で作文しなさい」か「○○という題で自由に論じなさい」です。私が受験した年では「『再会』という題で作文しなさい」、または「『病んでいる社会』をテーマに論じなさい」でした。難題とは違うかもしれませんが、あまり一般的な科目ではないので、受験対策を考えるのが大変でした。

過去問に取り組むというところでは、日藝に特化している予備校にかよいました。

私は小論文があまり得意ではなかったので、作文の練習のみに全力を注ぎました。日曜日には、作文用紙とタイマーを用意して、本番と同じ条件で練習していました。作文が書き終わったら「起承転結がうまく描けているか」や「作品の内容がテーマに合っているか」などの観点から、ノートに書いて分析していました。

学校型推薦を含めた練習を合わせると、30回ほど練習していました。 また、本番の直前には、当日出そうなお題を100個予想し、そのすべてのプロットを5~10分で作るという練習をしていました。

面接については、日藝に在籍していた部活動の先輩から「面接で、自分が受賞した短歌を詠まされた」という話を聞いていたので、どんな質問が来てもいいように、できる限り変な質問を先生に出してもらっていました。

総合型選抜は「自己アピール」が大事だと思いますが、どのような点に気をつかいましたか?

二つあります。一つは「私は他の受験生よりも日藝に進学する意思が強く、私が大学でやりたいことは日藝でないといけない!」ということを、エントリーシートや面接を通して伝えたことです。

日藝の魅力として「八つの芸術領域に携われる機会がある」という点があります。例えば、本を作るときにはデザインは切っても切り離せんし、写真の知識があるだけで、作れる本の選択肢が広がります。これは、他の大学にある文学部や文芸学専攻との大きな違いであり、すごく魅力的だと思っていたので、その点をエントリーシートや面接で繰り返して述べるようにしていました。

もう一つは「日藝に受かったらこういうことがしたい!」ということを決めて、自分の中で何度も何度も自分の中でイメージしたことです。大学に入ってからのゼミのイメージや、入りたいサークルなどのイメージを固めていました。初めは願掛けのつもりでしたが、日藝の中で何に取り組みたいかを具体化する練習として良かったと思っています。

総合型選抜を受験しようと考えている受験生にメッセージをお願いします。

あなたの好きを伝えましょう。あなたがやりたいことを伝えましょう。

「○○をしたい」という気持ちと向き合ってください。 まずは、時間内で作文を書ききれること、他人に対して志望動機と日藝でやりたいことがよどみなく説明できることを目指すといいのかなと思います。

決められた条件で課題を完成させること、何かをするときに理由を説明することは、日藝で求められるスキルかなと思います。

現在学んでいることは?

現在、私は書籍の編集者になりたいと思っていて、それに合わせた授業を多く履修しています。 一年次から履修できる授業としておススメなのが、伊藤景先生の「出版文化論」と加藤亮介先生の「メディア・リテラシー」です。どちらも、全学科が履修できる授業となっています。

出版文化論では、実際に出版業界で働いている方が、数週間ごとに交代でいらっしゃいます。 それぞれの先生からうかがえる「出版」の価値観の違いを知れて、すごく面白かったです。

メディア・リテラシーでは、メディアやコンテンツがどのような仕組みで世の中に届いているかを、最新の事例を併せて教えてくださいます。加藤先生は、産学連携の授業なども担当されているので、その入り口としておススメです。

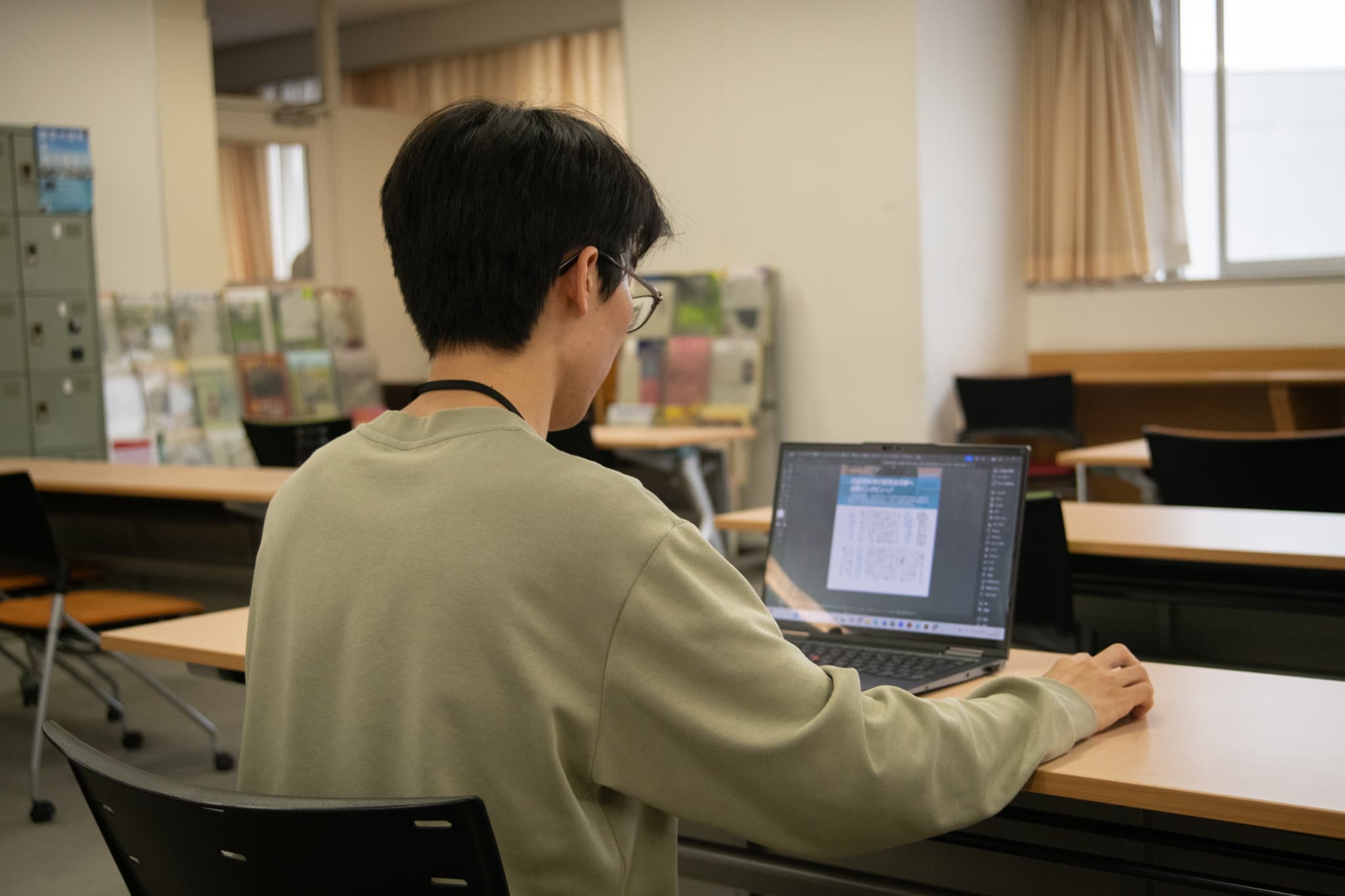

雑誌の記事を編集している最中の様子

高校生のうちにやっておけば良かったなと思うことは?

作品のインプットです。小説、雑誌、詩、短歌、俳句、広告、デザイン、写真、映画、テレビ、ラジオ、ゲーム、舞台、脚本……。大学に入ってから、自分が鑑賞してきた作品がどれだけ狭かったのかを痛感しています。

作品を鑑賞するときに、「この演出にはどういう意図があるのか」「なぜこの演出は面白い(つまらない)と思うのか」を言語化する癖をつけておくと、日藝で何かを作るときに、心が楽になるのではないかなと思います。

学生生活の中で印象に残っていることをお聞かせください。

たくさんあって書ききれないのですが、一番印象に残っていることは、自分が企画した雑誌を半年で刊行まで実現させられたことです。

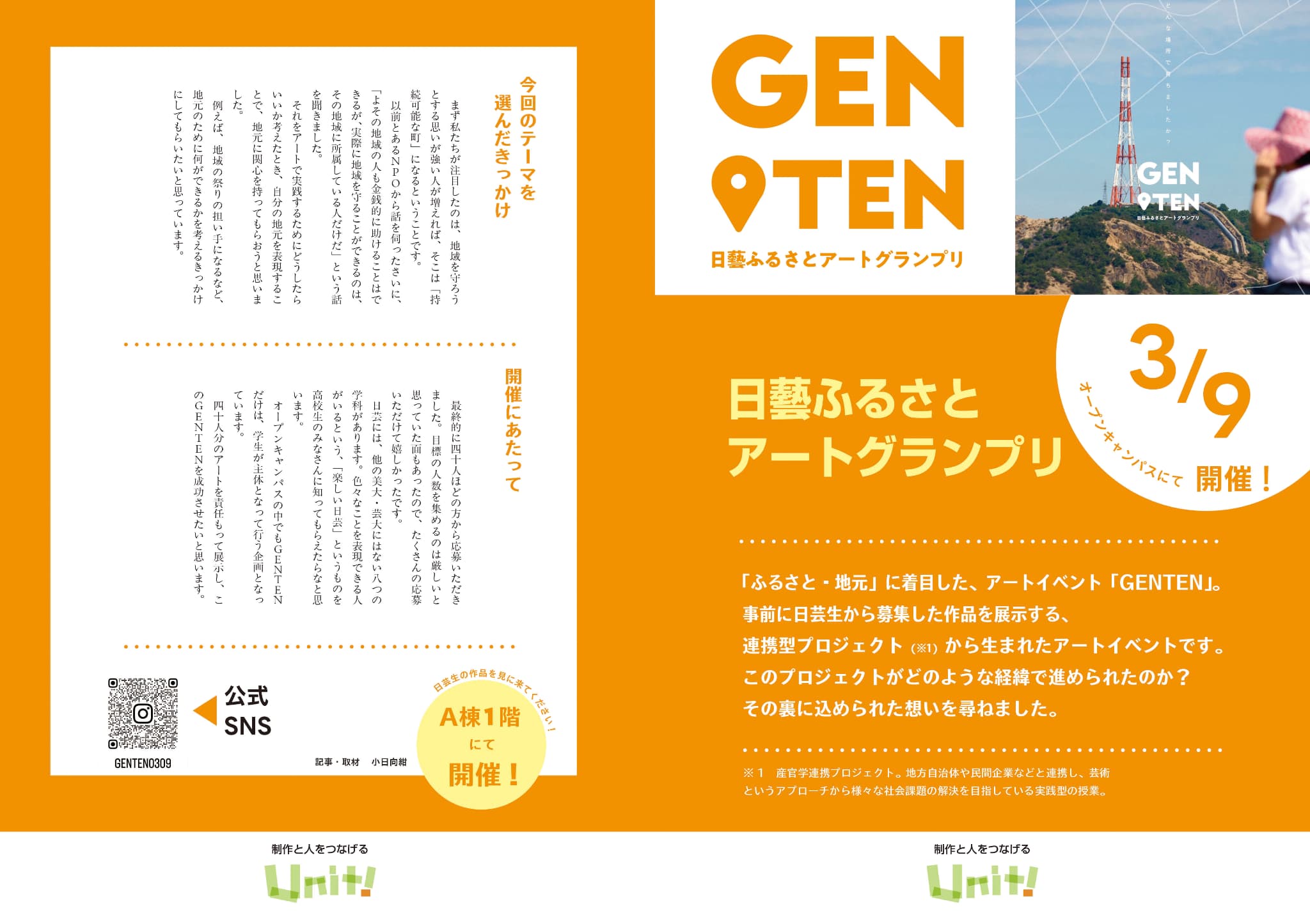

大学1年次に、「Unit!」という制作活動に焦点を当てた雑誌を創刊しました。「制作と人をつなげる」をコンセプトに、様々な形で制作に取り組んでいる方に、日藝の内外を問わず取材を行いました。取材、撮影、デザインなど、様々な領域のメンバーと力を合わせて雑誌を作り上げた経験はかけがえのないものになりました。

雑誌を読んだ友人から「もっと創作を頑張ろうという気持ちになれる」と言われたとき、自分の考えたものが誰かのもとまで届いているという感触を感じられました。 そのほかにも、友人と2時間近く「面白さ」の解釈について語りあったこと、DTP(Desktop Publishing。パソコン上で印刷物のデータを作成すること)のスキルが雑誌作りで役に立ったこと、一年生から3冊の雑誌作りに関わったこと、言葉が持つ解釈の広さを知ったこと。本当に、たくさんの経験ができたと思っています。

日藝に入学すると、プロに会えるまた技術を持つ人と会える部分がとても大きいと感じています。よくある保護者が元々業界人であるなどといった環境がなくても、クリエイティブな現場を見られるのがとても魅力です。

雑誌「Unit!」にて、GENTENと呼ばれるアートイベントを取材した際に、自身が作成した記事

雑誌の記事について、内容を確認している様子

これから受験を考えている高校生に日藝をお勧めするポイントは?

8学科があることによる領域の違いがとても良いと感じました。具体的な例として、自分は雑誌がやりたくて入学しました。その雑誌を刊行するにあたって、写真学科や放送学科の学生と一緒になって作業をします。その時、学科によって見ている視点が違いました。放送学科の学生ならば、テロップでおいた場合の構図と合わせて文字の位置についての話、デザイン学科の学生では、視線誘導のためにどこに何をおくか想定をする。文芸の学生には無い視点や構図の部分で、同じものに対する違うものの見方を感じられるのがとても良いなと感じました。

また、社会と芸術の中間に立って、創作表現を行える機会として、またとない機会かなと思います。自分の中にある感情と向き合った上で、自身の中で叶えたい芸術表現がある方は、ぜひ日藝を受験してみてください。

美術学科の詳細へ