幼少期の創造性と「妄想」が日藝でデザインに昇華。実践的な学びを通して、人々の暮らしを豊かにする力を養う。

創造性を育んだ幼少期から絵画に没頭。

祖母が絵画教室を開いていた影響で、5歳の頃から油絵を始めました。幼少期は花や風景などを描くことに夢中でしたが、小学生になるとSF映画のカーチェイスや未来的な乗り物に惹かれるようになり、道行く車を描くだけでなく、自分なりに妄想をふくらませた乗り物の絵も描くようになりました。この頃に培われた「妄想力」は、今の仕事にも直結していると感じています。

中学生の時に、父から「好きなことを目指しなさい」と背中を押されたことで、「絵を仕事にしたい」と考えるようになりました。将来の職業についてはまだ漠然としていましたが、「絵が得意」という強みと、「人のためになることを仕事にしたい」という思いが芽生え始めていました。

高校でファインアートから、

ビジネスを繋ぐデザインへ転換を決意。

高校に進学すると、次第にファインアート系よりも、工業製品や広告といった“ビジネスと結びついたデザイン”に関心が移っていきました。特に、プロダクトデザイン(工業製品のデザイン)の「この部品にはこういう機能があるから、こういう形になる」などのロジカルに構成していくプロセスに強く魅力を感じました。

アートが個人の感性を自由に表現するものであるのに対し、デザインは利便性や目的に応じた機能性を前提に、美しさや印象もあわせて設計していく点が、自分の性格や興味に合っていると感じました。 進学先としては他の美術・芸術系の大学も検討しましたが、日藝のラフで自由な雰囲気に惹かれたこと、そして付属高校からの推薦制度を活用できたことから、最終的に日藝への進学を決めました。

日藝プロダクトデザインで、

製品の構想から具現化までを経験。

日藝のプロダクトデザインコースでは、工業製品のデザインを軸に学びました。まず、製図や図面作成を通して立体物を正確に把握する力を養うとともに、市場調査によって既存製品の価値や特徴を分析する視点を身につけました。あわせて、木材や樹脂、金属など、使用される素材の特性についても学び、機能や構造に応じた適切な素材選びの考え方を身につけました。

その後、コーヒーメーカーやドライヤーなどを題材に、仮想のプロジェクトに取り組みました。ペルソナ(想定ユーザー)を設定し、ニーズを整理した上でコンセプトを構築。

スケッチによってアイデアを視覚化し、製図から3Dデータを作成した後、日藝の広大な工房を活用してモックアップの制作まで行いました。

特に印象に残っているのは、スタイロフォーム(発泡ポリスチレン)で制作したコーヒーメーカーのラフモックアップです。図面通りに作ったはずなのに、実際に立体にしてみると寸法感やボリューム感に違和感を覚える場面が多く、2Dと3Dの感覚の差を強く実感しました。この経験を通して、図面だけでなく、実物を想定したスケール感を意識して考える力が養われ、今では形や大きさを直感的に捉える力が格段に高まったと感じています。

充実した工房やアトリエ、

スケッチ合宿で実践的な学びを深める。

日藝は学習環境も非常に充実しており、授業時間外でも工房を管理する教授の許可があれば、設備を自由に利用することができました。プライベートの時間に、工房に残っていた材料を活用してスマホスタンドを制作するなど、自主的なものづくりにも取り組みました。

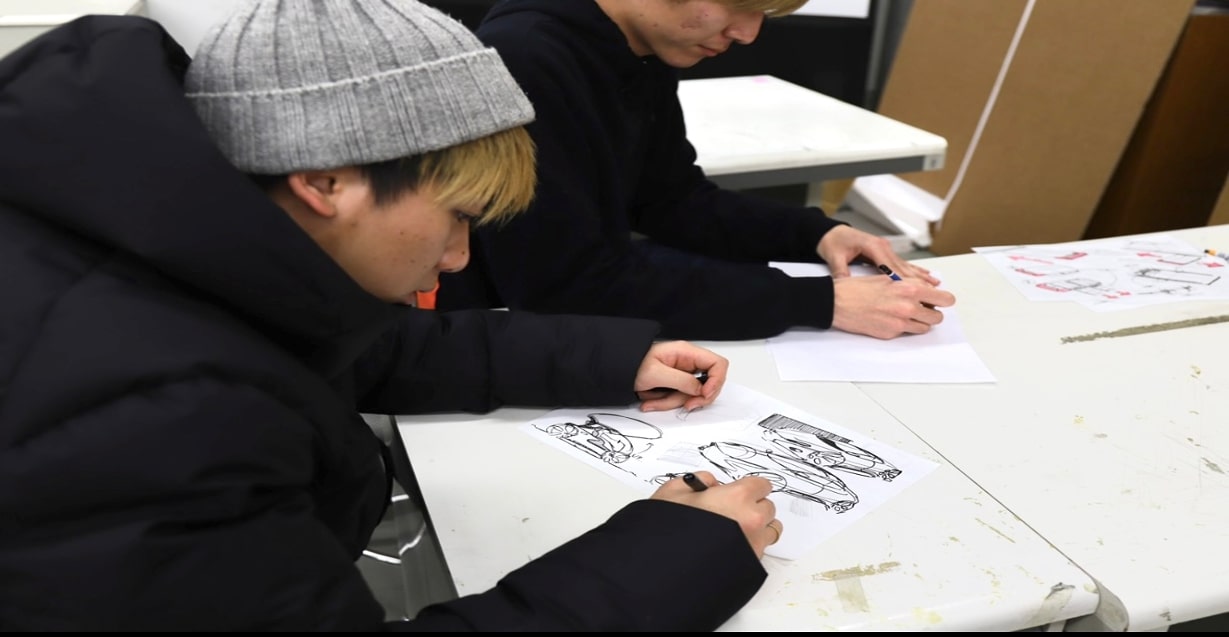

また少人数制のため、一人ひとりに固定の机が与えられたアトリエがあり、自由に作業場として活用できました。このアトリエは、学生同士が気軽に相談したりスケッチできる共同空間として機能し、自然と人が集まる場所となっていました。

年2回のスケッチ合宿も、日藝ならではの特徴的な学びの機会でした。

7月には千葉県の館山で、身近な製品を観察しながら、その構造を理解し、デザインを自分なりに再構成するスケッチ演習に取り組みました。

9月には軽井沢で「センサーを使ったプロダクト」といった抽象的なテーマに挑戦し、自ら最新技術を調べながらアイデアを広げていく力が鍛えられました。

OB・OGも参加するため、社会人の視点や実務の話を間近で聞ける貴重な機会となり、大きな刺激を受けました。

日藝は、自分の「好き」や「得意」をじっくり見つけて、思いきり磨ける場所です。

特別な才能やスキルが最初から備わっていなくても大丈夫。

私自身も、入学後に仲間や先生との関わりの中で、本当に夢中になれることや、自分らしい表現の方法を少しずつ見つけていきました。

「何かを作りたい」「描きたい」という気持ちがあるなら、きっと日藝はぴったりの場所だと思います。

(※職業・勤務先は、取材当時のものです)

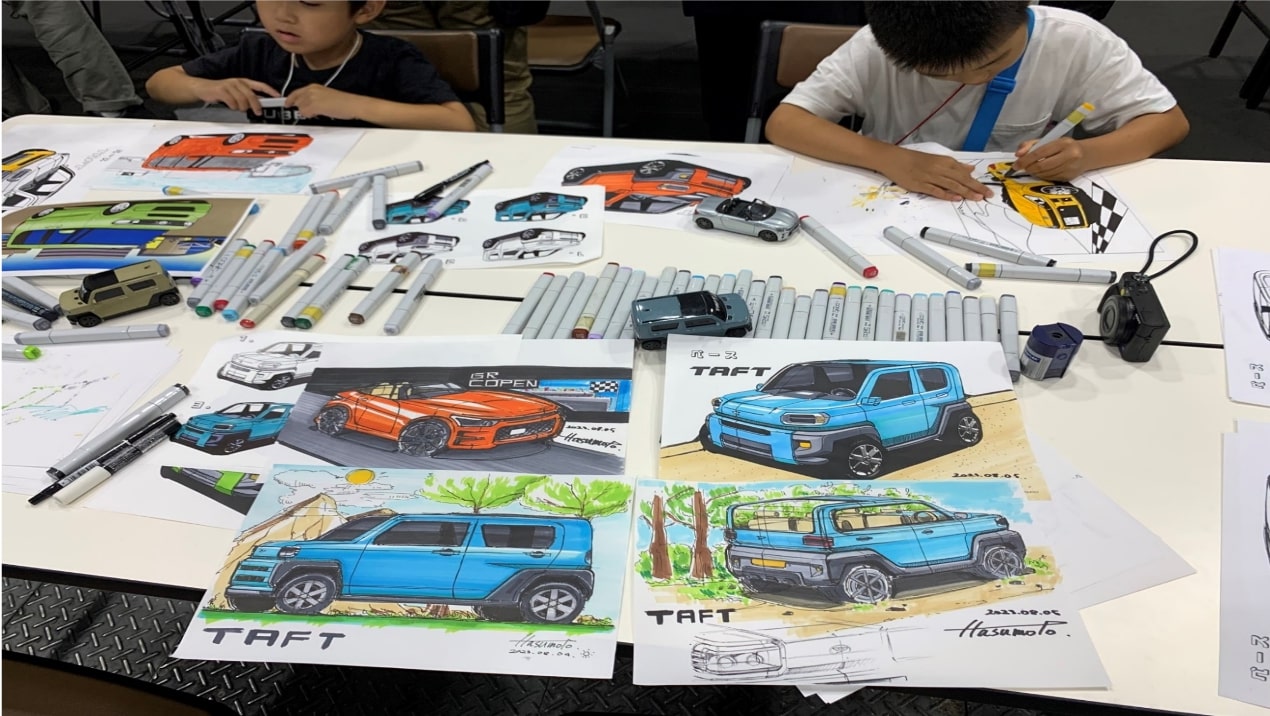

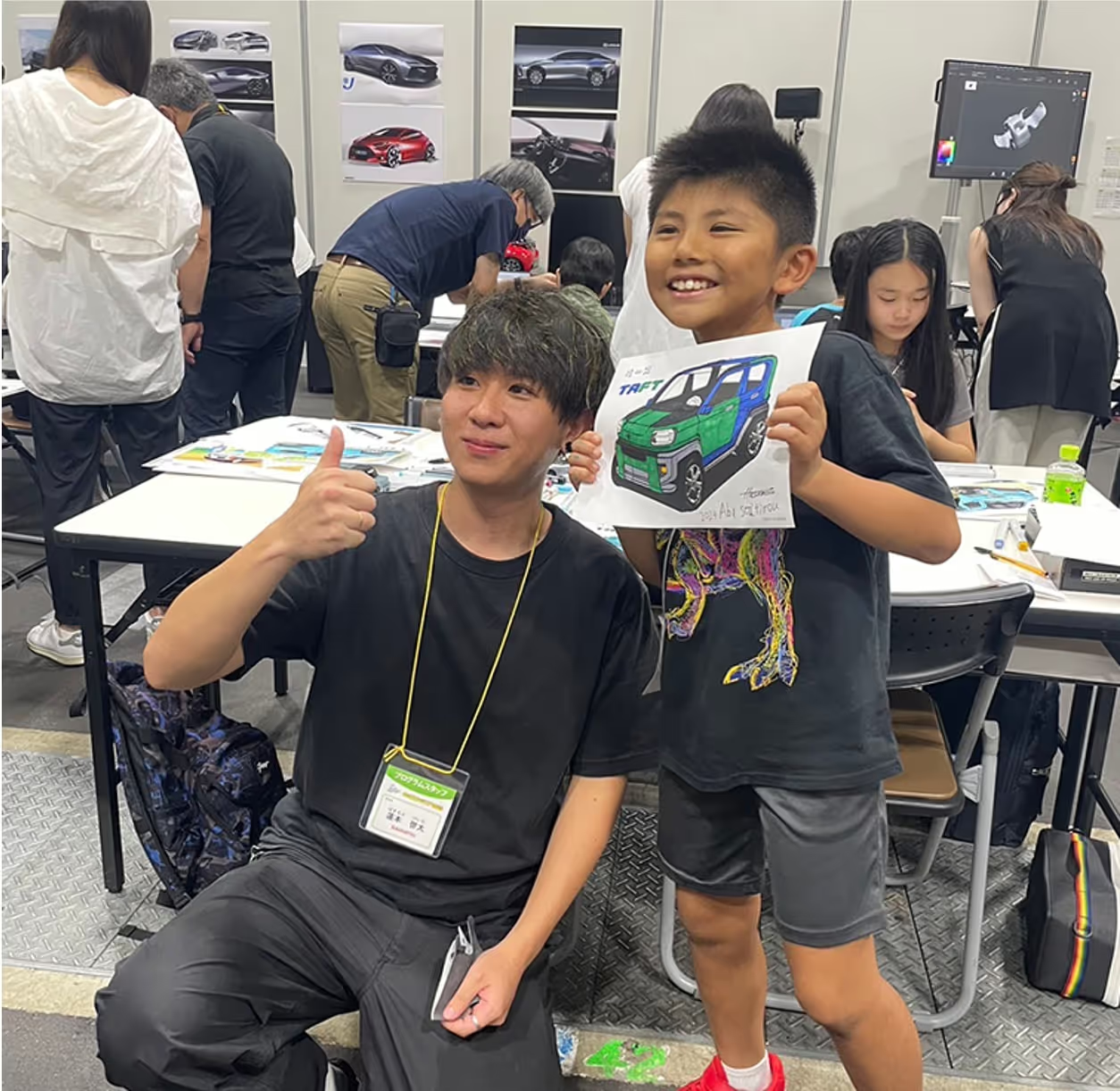

ダイハツ工業株式会社 デザイン部