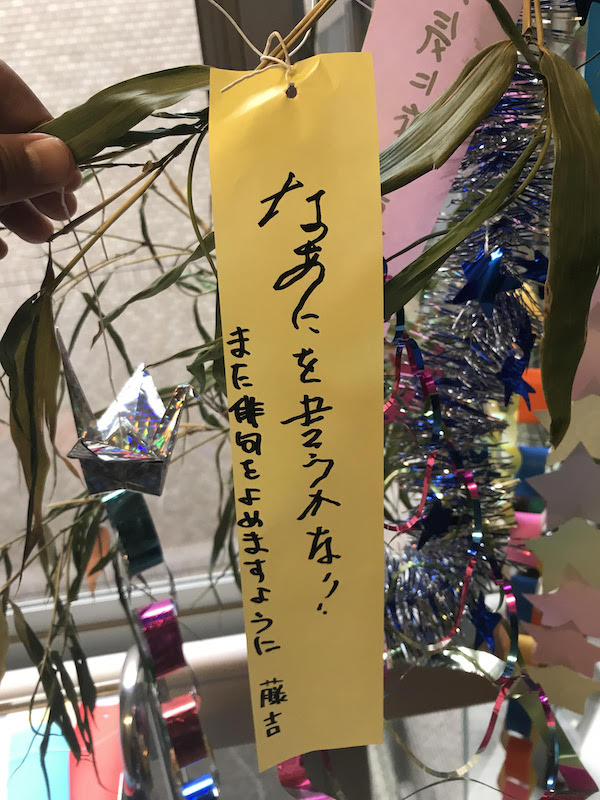

「なあにを書うかな‼︎」

祖父の想いと共に歩む旅。作品と共に世界へ。

祖父との約束。

「なあにを書うかな!!」

それは、祖父が晩年にふるえる手で短冊に書いた一言でした。

もう筆も持てず、声も出せず、大好きだった俳句すら詠めなくなっていた頃。白紙のままの句帳を前に、私は祖父がもう俳句を詠めないことに、ショックを受けていました。

ですがある日、病院の廊下で見つけた七夕飾りの前で、私は祖父に短冊とマジックペンを渡してみたのです。もう書けないだろうと半ば諦めながら…。

しかし、祖父の手はふるえながら、ゆっくりと動きました。

「なあにを書うかな!!」

そこには、死が間近に迫る中でもなお、創作への灯が消えなかった祖父の姿がありました。

そして、その言葉には、祖父らしいユーモアと茶目っ気が宿っていました。

私は心を打たれました。「おじいちゃんは、最期までおじいちゃんだ」と。

祖父が最期に書いた句

祖父は戦後、シベリアに抑留され、極寒の地で極限の生活を生き抜いた人でした。

生きて帰ってきてくれたから、私はこの世に存在しています。

でも、私は祖父の人生を何も残せなかった。話を聞かず、記録もせず、ただ見送ってしまった。私は人の人生を描く仕事をしているのに、最も身近な“物語”を残せなかった——。

そのことが、ずっと胸に刺さっています。

ちょうどその頃、私はNHKに入局しました。

そして、心に誓いました。

「自分にしか残せないものがあるのなら、それをひとつでも多く、この世に遺していこう」

それが、祖父への唯一の恩返しであり、私がいま映像や物語をつくり続けている理由です。

大学一年生時 写真学科の友人が撮影

幼少期の情熱と日藝への道。

「つくる」という原体験としては、まず小学生の頃、姉が習っていた影響で、絵画教室に通っていました。デッサンから始め、水彩画などを習っていました。

ただ残念ながら自分には絵のセンスが全くと言っていい程なく、本当に絵を習っていたのだろうか? と今でも自分が描く絵に笑ってしまいます。

ですが、小学校の工作の授業で賞をもらって嬉しかった記憶もあり、何かを「つくる」ことや「表現する」ことには幼い頃から関心があったのだと思います。特にテレビや映画は両親が好きで、母はドラマ、父は「ジュラシックパーク」「ターミネーター」「グーニーズ」といったハリウッドの王道映画をよく観ていたので、その影響は大きかったかもしれません。幼い頃は母親と映画館に行って、ドラえもんやドラゴンボールの映画を観に行っていました。

高校生の時は漠然とテレビ関係の仕事に興味を持ち始めていました。授業の中でも特に好きだったのは「体育と芸術」だったのですが、芸術に関しては没頭して楽しめていた記憶があり、物づくりは昔から好きでした。

今振り返ると、高校の文化祭で友人に頼まれてファッションショーのオープニング映像をつくったことが、初めて人に見せるために制作した映像作品だと記憶しています。

また、父親からもらった一眼レフカメラがきっかけで写真部に入りました。フィルム現像をして紙焼きした写真が、コンクールで賞をもらったことも、表現をすることへの興味を深めるきっかけとなりました。

これらの経験を経て、高校3年生の時には日藝に進学したいという明確な目標を持ち、ほぼ一択というほどの勢いで受験に臨みました。実は模擬試験ではB判定が続いていたのですが、試験当日の奇跡もあり、導かれるように日藝へ入学できたと思っています。

迷走、そして多様な出会い。

振り返ると、日藝に入学してからの4年間は、まさに「迷走した」という言葉がぴったりだと思います。本当に様々なことに興味を持ち、手を出しました。

情報番組「ズームイン!! サタデー」のADや映画館でのアルバイト、バックパッカーとして海外へ旅に出たり、役者やアナウンサーの世界も少し覗いてみたりしました。また、日藝の図書館では膨大な量の映画やドラマを鑑賞し、自身の学科だけでなく他の学科の授業も積極的に受講していました。

その点でも日藝という環境は、私にとって様々な刺激を与えてくれたものでした。

当時の自分に明確な「軸」があったかと言われると、パッと出てこないというのが正直なところです。気になったことは何でもやりましたが、周りの同級生が自主制作で映画や写真、番組などをつくっていることを目の当たりにして、

「自分は何もつくれていないな…。何をするために日藝に入ったんだろう……」

「自分は他にやりたいことがあると言い訳をして、逃げているだけなんじゃないか……」

という劣等感を抱えていた時期もありました。

一方で、日藝での多様な出会いが私の視野を広げてくれました。特に印象深いことは、映画、写真、音楽、文芸、演劇、美術、デザインと、様々な学科の友人と交流したことです。

「類は友を呼ぶ」という言葉がピッタリ合うのですが、特に仲が良かった友人らも自主制作には熱心でない人が多かったです(笑)。ですが、良い意味で変な人が多く、それぞれが非常にマニアックな趣味を持ち、映画や音楽、写真といった様々なジャンルの知識を深く交換し合えたことは、私の世界を大きく広げてくれました。

写真学科の友人と

心からの感銘とドキュメンタリーへの挑戦。

迷走の日々の中で、金龍郎先生(放送学科)の授業で観たドキュメンタリーが人生を決定づける大きな転機となりました。就職活動が迫る中、やりたいことが明確に定まらず、創作活動もしてこなかったことに焦りを感じていた私にとって、そのドキュメンタリーの、特にドラマ「北の国から」に関するエピソードは衝撃的でした。

末期がんの患者さんが、好きなドラマ「北の国から」の舞台である北海道の富良野を最後の旅先として選び、出演者である田中邦衛さんとの予期せぬ出会いを果たしたという流れのエピソードなのですが、私は授業中に号泣しました。

最後の旅先に撮影の舞台を選ぶということにも、田中邦衛さんとの出会いにもですが、視聴者の顔が見えないと思っていたドラマというものが、こんなにも人の心を動かし、人生に影響を与える力を持っているのかと、心の底から感銘を受けました。

この時、「やはり自分はドラマをやりたいんだ」という確信を得て、それが今の私に繋がっていると強く感じています。日藝で様々な授業を受け、予想もしない場所で自分の心を揺さぶるものに出会えたのは、本当に幸運だったと感じています。金先生からそのドキュメンタリーのDVDを頂き、今も大切に保管しています。

その後、本格的に就職活動を開始。

「北の国から」をはじめ、倉本聰、山田太一ドラマなど数多くの名作を生み出した、フジテレビの中村敏夫プロデューサーに拾われ、この世界に入りました。数々の運命的な出会いのおかげで、今の私があります。

下積み時代・助監督の頃

また、大学時代にバックパッカーの先駆者である高橋歩さんの本を読み、トークイベントにも足を運ぶほどのファンだったことが思わぬ出会いに繋がり、現在はNHKの仕事とは別に、プライベートで高橋さんと共にドキュメンタリー映画を制作しています。

これが私にとって初めてのドキュメンタリー制作ですが、フィクションとは異なる物語のつくり方、つまり取材対象と向き合いながらストーリーを「発見していく」側面があることに、面白さを感じています。この経験はフィクション作品にも活かせると感じており、ノンフィクションに挑戦したことで、今までの創作活動では得ることが出来なかったことを学べている感覚があります。

サハラ砂漠 バックパッカー時代

迷いと劣等感があったからこそ、今、

心からやりたいと思える映画制作に取り組める。

現在、ドラマの監督として日々制作に携わっています。本当に大変なことが多いですが、反響があった時に全ての苦労が報われると感じています。

先日も、担当した朝ドラ「あんぱん」が放送され、それがきっかけで出会った方もいました。その方は最近、事故に遭われて精神的にも大変な時期だったのですが、「ドラマを観て救われています。ありがとうございます」と伝えて下さり、自分の中でも、込み上げてくるものがありました。そしてそのような言葉が全国から寄せられ、反響の大きさにあらためてやりがいを再認識できました。

監督として最も難しいと感じること。それは「取捨選択」です。

そして、それが常に続いていくことです。

想いを持ったスタッフやキャストから寄せられる多様な意見の中で、何を作品に取り入れ、何をあえて取り入れないのか。常に「この作品にとってベストな選択は何か」を考え続けています。時には作品とは関係のない事情が入り込むこともありますが、それが作品にとってマイナスになるならば選ばない覚悟も必要です。作品にとってベストな選択をし、作品のクオリティを最大限に引き上げることは、監督の仕事です。

ですがその判断は難しく、時に誤ってしまうこともあります。自身の判断一つで、作品の表現が大きく変わることもあり、そこに監督としての責任と醍醐味を感じています。

高校生の皆さんには、もし現時点でやりたいことが定まっていなくても全く問題ないよ、ということを伝えたいです。私自身が日藝時代に多くの「迷い」を経験し、「何もつくれていない」という劣等感を抱えていたからこそ、今、仕事に加えてプライベートでも、心からやりたいと思える映画制作を続けることが出来ています。

あの迷走していた時期があったからこそ、今、枯れることなく創作活動に取り組めているのだと思います。タイミングは人それぞれ。焦ることなく、自分のペースで、自分が心からやりたいと思えるものが見つかるまで、とことん迷っていいと思います。間違っていいし、失敗していいので、とにかく興味が湧いたら「やってみる」ことが大切だと、強く感じています。

日藝は本当に多様な人がいて、それぞれがマニアックな興味を追求し、それを共有し合える場所です。予想もしない出会いが皆さんの人生を豊かにしてくれるはずです。

映画の撮影風景

作品と共に世界中を旅して、

人の人生に触れたい。

祖父の「なあにを書うかな!!」という言葉。

それは私にも受け継がれ「なあにをつくろうかな!!」と日々考えながら、今を生きています。

これからの人生、私は「作品と共に世界を旅したい」と願っています。

ですが、それは大きな映画祭で上映されたり、有名な劇場で観てもらうことだけを意味しているのではありません。

かつてバックパッカーとして世界を巡っていた頃。

言葉も文化も違う土地で、ふと心が通い合う瞬間に出会うたび、私は人と人が交わる力に心を動かされてきました。

今、私はその体験を、映画を通じて、もう一度味わいたい。

一本の映画と共に世界を巡り、現地の人たちと一緒に観て、語り合う。その土地の空気を感じながら、共に笑い、涙し、心を重ねて、その人の人生に触れたい。その瞬間を、一つひとつ味わっていきたい。

そしてその場で出会った人々の物語に耳を傾け、次の作品へと託していきたい。

もちろん、世界の映画祭にも挑戦していきます。

それぞれの文化や価値観の中で、自分の作品がどんな響きを持つのか。

そして、この世に何を遺すことが出来るのか、挑みたい。

「世界一周をしたい」という昔からの夢は、

いつしか「作品と共に、物語を分かち合う旅がしたい」へと姿を変えました。

そして今、この表現の旅こそが、私の人生そのものになりました。

もしこの記事を読んで、私と一緒に何かをつくってみたいと思ってくださる方がいたら、こう伝えたいです。

「一緒に、作品を生み出しましょう。そして、作品と共に世界中を旅しましょう。その日が来ることを、心から楽しみにしています」

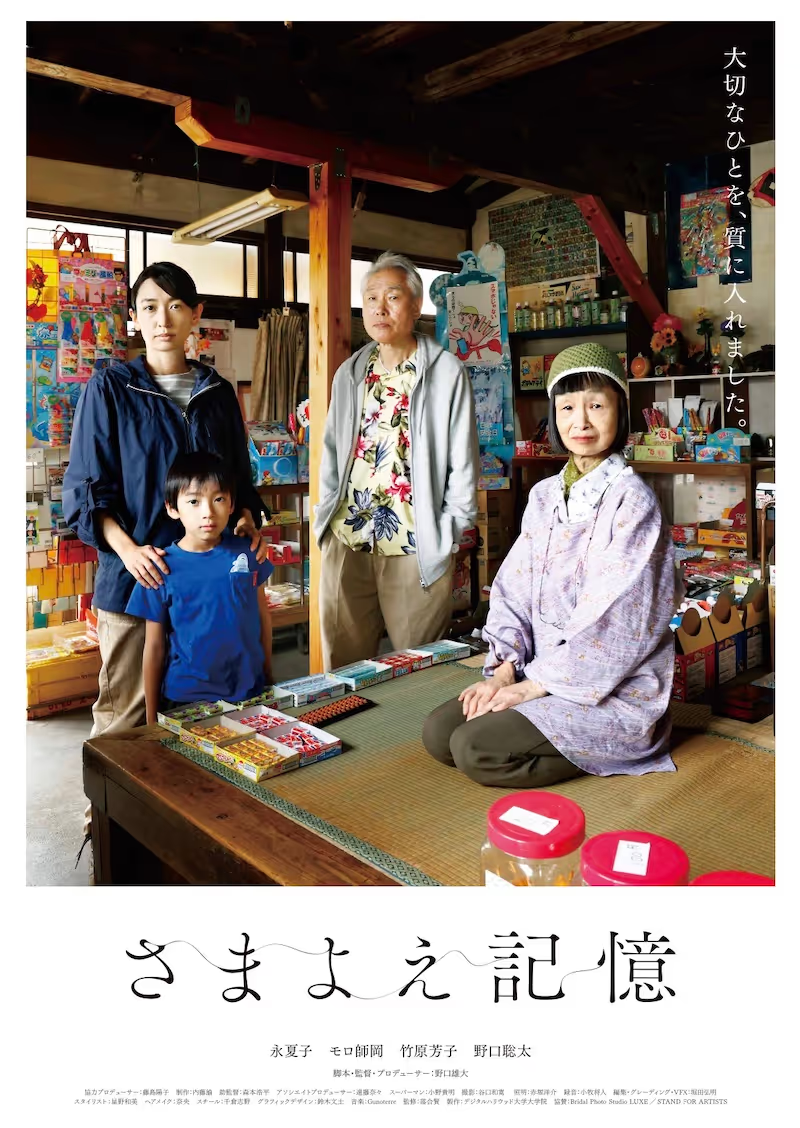

第一作目の映画作品

https://samayoekioku.wixsite.com/movie

監督したドラマ作品

この記事を最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

もし本文を読んで共感してくださった方がおり、いつか一緒に作品をつくれる日が訪れましたら幸いです。

感想でも結構ですので、お気軽にSNS等でメッセージを頂ければと思います。

https://lit.link/yutanoguchi

いつかお会い出来る日を楽しみに、今日も「なあにをつくろうかな‼」と作品をつくり続けていきます。

それでは、また。

(※職業・勤務先は、取材当時のものです)

日本放送協会 (NHK) ドラマディレクター 映画監督